C’est comment le futur ? – 3e partie

Voyage à travers l’histoire chronologique des films de science-fiction

Nous continuons à remonter le temps par le prisme des films de science-fiction et le moment auquel ils se déroulent…

Le futur de 2020 à 2030, le début de la fin ?

Née le 5 Juillet 1996 à Édimbourg, la brebis Dolly, premier mammifère cloné, révolutionne l’histoire des sciences. Tout un pan de fantasmes, d’eugénisme et de méta humain qui ont alimenté la littérature d’anticipation sont alors rendus plausibles et concrets. Sommes-nous encore humains quand l’essence même de nos cellules et notre patrimoine génétique peuvent être issus d’une éprouvette de laboratoire ? En cette année 1996, la conjoncture est bonne pour le réalisateur-scénariste néo-zélandais Andrew Niccol. Le clonage est sur toutes les lèvres et en Une des journaux internationaux, et il vient enfin de vendre à prix d’or son scénario très remarqué The Truman Show (réalisé par Peter Weir en 1998). Cela lui offre l’opportunité de mettre en image un de ses écrits. En 1997 sort Bienvenue à Gattaca, fortement inspiré du roman d’anticipation dystopique d’Aldous Huxley, Le meilleur des mondes (1932). Le scénario, se déroulant entre 2020 et 2047, dépeint le quotidien de deux hommes au sein de Gattaca, un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au génome parfait. Jérôme (Jude Law) est destiné au plus grand des destins, celui d’être astronaute, quand Vincent (Ethan Hawk), « imparfait » génétiquement, n’est qu’un technicien de surface sans avenir rêvant de voguer vers l’espace. Deux vies prédestinées qui seront mises à mal lorsque Jérôme sera victime d’un accident le privant de l’usage de ses jambes. Les deux hommes échangeront alors leurs identités génétiques.

Là où il y a des gênes, il n’y a plus de plaisir… Dans le monde de Gattaca, les rapports de classes sont remplacés par des rapports de pureté génétique. De là naît un trouble évident. Les différences sociales qui sont admises quotidiennement disparaissent quand on touche à l’essence même de notre ADN. La science toute puissante fait loi et autorité. C’est une société sans enjeux, sans envie, où les êtres sont prédéterminés aux tâches qui leur sont allouées. Au-delà d’un brillant scénario aux relents hitchcockiens, le film doit sa réussite au travail de la cheffe décoratrice Nancy Nye. Le monde de Gattaca est un rétro-futur faisant référence aux iconographies « pulp » des années 1950 et 1960. Les automobiles, les engins spatiaux aux formes oblongues et l’architecture qui pioche chez Oscar Niemeyer ou Le Corbusier ont tous un design légèrement désuet, mais la technologie est bien celle d’un plausible XXIe siècle. Le film se termine sur une note d’espoir pour le personnage de Vincent. À force d’efforts et d’abnégation, il arrive à ses fins. C’est le rêve américain et son utopique discours qui triomphent au final et gâchent un peu naïvement la portée d’une histoire si bien menée jusque-là. Bienvenue à Gattaca, par ses aspects graphiques et dramaturgiques, touche juste et donne une impression de fable uchronique qui ne souffre pas trop des affres du temps.

Quand Soleil Vert de Richard Fleischer sort en mai 1973, la croissance effrénée post Seconde Guerre Mondiale bat son plein et le monde est en passe de connaître son premier choc pétrolier. Déjà, quelques scientifiques, économistes et fonctionnaires internationaux, réunis sous l’égide du Club de Rome, alertent les états en appelant à un ralentissement de la productivité mondiale. Pour la première fois, l’idée que la Terre ne peut plus subvenir aux besoins de tous est soulevée. Le récit de Soleil Vert prend place en 2022, où une grande partie de l’humanité, ayant épuisé toutes ses ressources, se nourrit exclusivement de « soleil vert », une barre synthétique ultra-protéinée. Le détective Frank Thorn (Charlton Heston) enquête sur le décès de William Simonson, un privilégié proche des cercles dirigeants. Au cours de son enquête, il découvre l’ignoble secret qui se cache derrière le soleil vert et sa fabrication.

Le film d’anticipation politique et moral est un genre en vogue dans les années 70. La Planète des Singes, Roller Ball ou encore THX 1138 sont des œuvres plus adultes, conscientes et engagées que celles des décennies précédentes. Soleil Vert tient plus du film d’ambiance que de la véritable science-fiction. Le 2022 décrit ici, bien plus sombre et dépressif que l’Amérique de 1973, comporte très peu d’éléments futuristes. C’est le comportement des protagonistes et leurs interactions qui façonnent le futur. Un choix audacieux, déjà utilisé par Jean-Luc Godard dans son Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965), où le futur (non daté cette fois-ci) se voit plus dans l’étrangeté des rapports humains que dans son environnement. En 1973, Richard Fleischer a réalisé plus de trente films en trente ans de carrière. Malgré son âge avancé, il nous présente ici un film de jeune homme empreint de l’esthétique plus réaliste du Nouvel Hollywood et de ses influences européennes.

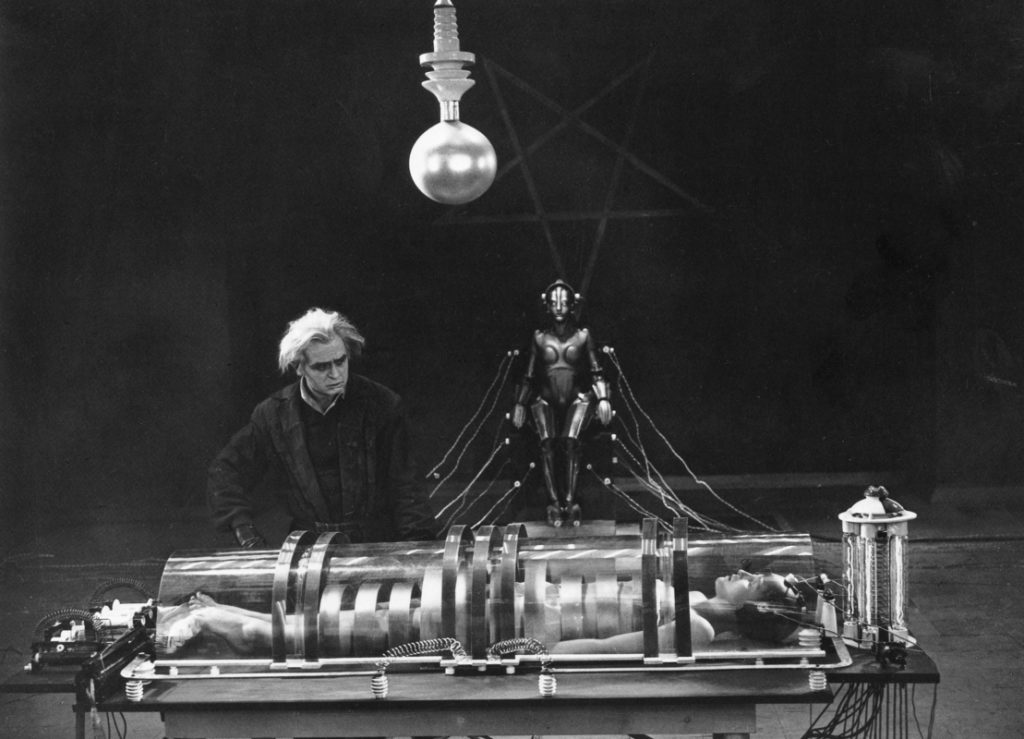

La science-fiction est donc un prisme idéal pour décrire et observer les enjeux sociopolitiques de son époque avec suffisamment de distance et ce même dans les moments les plus troubles de notre histoire. Filmé en 1926, Metropolis (Fritz Lang) situe son action un siècle plus tard, en 2026 et illustre cela parfaitement. A la sortie de la Première Guerre Mondiale, l’Allemagne connaît une crise politique sans précédent. La défaite de L’Empire allemand, des agitations politiques de tous bords et une crise économique qui frappe le pays de plein fouet amène à la création d’un nouveau régime que les historiens appellent « La République de Weimar » (qui doit son nom à la ville de Weimar où la nouvelle constitution est adoptée). C’est une période de quinze ans de confusion politique qui choisit au final le pire du populisme comme médiateur. Cette période se solde par l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, la fin de la démocratie allemande et la création du IIIème Reich. Mais l’Allemagne est aussi à cette époque un pays qui connaît l’âge d’or de son cinéma avec des films à l’audace thématique et picturale inédite, plaçant à l’époque le cinéma allemand comme le plus moderne et influent mondialement.

Metropolis est une œuvre rare et marquante qui influence encore aujourd’hui les imaginaires et les représentations du futur. Film monde, chef d’œuvre parmi les chefs d’œuvres, l’héritage du film est encore difficile à digérer aujourd’hui. Dans une mégalopole immense et tentaculaire, une Babylone moderne, les habitants sont scindés en deux groupes. En haut, les dirigeants et les intellectuels qui vivent dans le luxe et l’abondance. En bas, des ouvriers opprimés travaillant pour les premiers. Maria est une habitante de la ville basse qui monte régulièrement clandestinement dans l’autre partie de la ville. Suite à une altercation avec la police, elle rencontre Freder, le fils du dirigeant de Metropolis. Entre eux va naître une idylle, irrémédiablement contrariée par leurs conditions respectives et une révolte qui s’annonce sanglante… L’impeccable maîtrise de la mise en scène de Fritz Lang, soutenue par les effets spéciaux d’Eugen Schüfftan et les décors de Willy Muller, ont inspiré de manière durable le fantasme de la ville futuriste. Tout est déjà là. Les engins volants, les immenses gratte-ciels, les machines gigantesques, les gouffres abyssaux entre les bretelles de voies rapides encombrées. Les thèmes abordés sont également d’une grande modernité : la lutte des classes mais aussi la robotique, la folie scientifique et ses chimères et, au centre du récit, l’échec des utopies sociales. Ce sont bien les dérives politiques de son pays que Fritz Lang met en exergue ici. Il ne sera pas si simple pour les cinéastes à venir de s’émanciper des représentations de Metropolis, tant elles ont imprimé nos rétines et nos imaginaires.

Avec la montée des partis nationalistes et conservateurs européens, qu’avons-nous retenu économiquement et politiquement des années 1920 ? Si l’on ajoute à cela une crise migratoire (dû essentiellement à la permanence des conflits au Proche et Moyen-Orient) et sanitaire avec une pandémie mondiale qui n’épargne pas le Vieux Continent, trouver de l’espoir et de l’enchantement dans ce climat n’est pas toujours une mince affaire.

C’est un réalisateur mexicain, ayant précédemment réalisé un épisode de la saga Harry Potter, qui va nous apporter un des films de science-fiction les plus prégnants de ce début de millénaire. Les Fils de l’homme d’Alfonso Cuaròn sort en 2006. Considéré comme un échec commercial à sa sortie, le film est vu par de nombreux amateurs de science-fiction comme un classique instantané. Depuis, Cuaròn est devenu une star mondiale de la réalisation et le film a largement acquis ses lettres de noblesse. En novembre 2027, l’humanité agonise, les femmes ne peuvent plus donner la vie depuis 18 ans. Theo (Clive Owen), un ancien activiste désabusé, va devoir par la force des choses escorter Kee (Clare-Hope Ashitey), une jeune africaine réfugiée et enceinte, jusqu’à un sanctuaire secret. Ils devront traverser une Angleterre isolationniste où règne un climat d’anarchie.

Reprenant les codes visuels des reportages de guerre, Cuaròn nous immerge de manière viscérale dans son récit. De longs plans séquences méticuleux aidés par le numérique utilisant la caméra portée nous plongent « en live » dans ce monde pré-apocalyptique. Les camps de réfugiés en Europe font désormais la taille de grandes villes. Les groupes idéologiques et communautaires, repliés sur eux-mêmes, sont devenus ultra violents. Les riches vivent dans des ghettos au milieu d’œuvres d’arts colossales dont ils ont perdu la signification mais pas la valeur marchande. Toutes les craintes qui hantent et gangrènent notre société actuelle sont ici exacerbées. Cuaròn dépeint une civilisation agonisante et tangible où une lueur d’espoir persiste tout de même. L’infertilité globale est le résultat de nos erreurs et de nos aveuglements mais c’est par le biais d’une jeune femme noire que renaitra la vie et l’espoir.

➤ Autres films se déroulant sur cette période :

Johnny Mnemonic de Robert Longo (1995) qui se déroule en 2021

Absolom 2022 de Martin Campbell (1994) qui se déroule en 2022

Highlander II : le retour de Russell Mulcahy (1991) qui se déroule en 2024

Repo Men de Miguel Sapochnik (2010) qui se déroule en 2025

Le futur de 2030 à 2040, mort et résurrection

Avant qu’il ne soit auréolé d’une Palme d’or pour Parasite (2019), Bong Joon-Ho s’est toujours évertué à décortiquer la lutte des classes par le prisme du film de genre. Le thriller (Memories of murder en 2003), le film de monstre (The host en 2006), le drame social (Mother en 2009), le conte (Okja en 2017) et la science-fiction avec Snowpiercer, le transperceneige (2013). Ce dernier est l’adaptation d’une bande dessinée française de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette publiée dès 1982 dans le magazine À suivre. En 2031, une nouvelle ère glaciaire recouvre notre planète. Au milieu de ce désert blanc, une poignée d’êtres humains vit dans un train, qui n’a de cesse de rouler autour de la Terre. Faute de ne plus pouvoir produire d’énergie pour leur survie, ils ne peuvent s’arrêter. Dans les wagons de tête vivent des privilégiés dans un environnement relativement luxueux. En queue de train, les pauvres survivent dans la promiscuité d’un environnement rationné. Curtis (Chris Evans), l’un d’entre eux, reçoit régulièrement des messages venant des premières rames. Il sent que le moment est bon pour préparer une révolte. Pour cela, il devra compter sur ses compagnons d’infortune et leur sacrifice pour remonter le train, wagons après wagons…

Figurer la lutte des classes sur un plan horizontal (un train) est un vecteur profondément cinématographique. Là où la verticalité a souvent illustré les différences sociales, Bong Joon-Ho fait du travelling droite-gauche, gauche-droite, un outil politique. Bien que moins subtil que ses précédents films coréens, le réalisateur ne se perd pas dans cette grosse machine hollywoodienne. Il garde l’humour noir, les excès de violence et le regard acerbe qui font sa patte. Que ce soit dans un futur apocalyptique ou dans la Corée d’hier et d’aujourd’hui, rien ne change vraiment pour le réalisateur. Ses protagonistes se battent et se débattent pour des causes nobles qui se révèleront finalement futiles et vaines.

Au milieu des années 90, Sylvester Stallone s’est installé dans le paysage hollywoodien depuis plus de quinze ans. Mais voilà, à quarante-sept ans, “l’étalon italien” accuse le coup et sort de quelques échecs cuisants au box-office. Et ce n’est pas le tout récent succès de Cliffhanger : traque au sommet (1993) de Renny Harlin qui l’a remis au sommet des stars d’action. “Sly” appartiendrait-t-il à une époque révolue et serait-il devenu un has-been ? Sa réponse se trouve dans un film répondant au doux titre évocateur de Demolition Man (1996) de Marco Brambilla.

Dans le Los Angeles de 1996, John Spartan (Stallone), un policier aux méthodes expéditives, poursuit sans relâche Simon Phoenix (Wesley Snipes, cabotin comme jamais), un dangereux psychopathe. Spartan est accusé d’homicide par imprudence après que Phoenix a causé la mort d’une trentaine d’otages. Spartan est alors condamné à être cryogénisé pendant soixante-dix ans. Phoenix subira le même sort mais sera finalement libéré plus tôt, en 2032. La société américaine est alors devenue non-violente et aseptisée, mais pas Simon Phoenix qui n’est que fureur et chaos. Les autorités, ne sachant plus comment gérer ce genre d’individu, décident de libérer le seul homme pouvant l’arrêter : John Spartan.

Les films de Sylvester Stallone ont souvent été les miroirs de sa propre existence. La saga des Rocky suit sa carrière sur six films où en partant de rien il arrive au sommet, se perd dans des combats sans gloire pour enfin passer le flambeau dans la saga Creed. Avec Demolition Man, nous avons droit à une introspection assez potache de sa carrière. Notre héros arrive dans un monde futuriste qu’il ne comprend plus. Schwarzenegger est un ancien président des Etats-Unis, les plaisirs de la chair sont censurés, les radios FM passent continuellement de vieux slogans publicitaires et l’on utilise des coquillages pour faire ses besoins naturels…

En 1993, l’hégémonie républicaine de la présidence durant les années 1980 prend fin avec l’élection du démocrate Bill Clinton. Les gros bras hollywoodiens font leurs derniers tours de piste et rien ne sera plus comme avant. Désormais, il faut du recul, de la dérision et les hommes-guerriers du cinéma d’action doivent savoir rire d’eux-mêmes. Cette nouvelle décennie se veut plus critique et plus morale que la précédente. Le film flirte souvent avec le nanar mais son double discours sur le politiquement correct des années 90 le rend suffisamment sympathique pour éviter l’écueil. Après ça, Stallone devra attendre encore quinze ans pour renouer à nouveau avec le succès du box-office mondial (la saga des Expendables), puisque le vrai Phoenix, c’est bien lui.

On savait déjà que Terry Gilliam, membre de la troupe des Monty Pithon, n’était pas qu’un comique. Ces précédents films, même les comédies les plus loufoques, ont toujours été traversés d’un souffle désabusé. En 1995, le projet fou d’adapter un court-métrage expérimental du réalisateur et plasticien Chris Marker, La Jetée (1962), est « greenlighté », avec deux des plus grandes stars masculines du moment (Bruce Willis et Brad Pitt).

L’armée des 12 singes (1995) nous dépeint l’année 2035 comme un monde dévasté où l’humanité tente de survivre. Un an plutôt, un virus mortel a décimé 5 milliards d’êtres humains. Le reste des survivants vit terré loin de la surface. Contre une promesse de remise de peine, des prisonniers sont envoyés dans le passé pour récupérer des informations sur la naissance et la propagation du virus. James Cole (Bruce Willis dans une de ses meilleures performances) est l’un d’entre eux. Il doit trouver des informations sur l’armée des 12 singes, un mystérieux groupe éco-terroriste des années 1990. Le personnage est également hanté par des rêves dont il ne connaît pas la signification. Son enquête temporelle le mènera à découvrir qui sont les 12 singes et qu’elle est le sens de ses visions.

On ne voit que très peu le 2035 dépeint par Gilliam dans le film, l’essentiel du métrage se déroulant dans les années 1990. Les visions d’un New York devenu un désert de glace où seuls subsistent quelques animaux échappés du zoo seront les seuls extérieurs de ce monde post-apocalyptique. C’est dans les décors intérieurs que l’on retrouve la patte de Gilliam. C’est un bric-à-brac foutraque, monumental et organique où la technologie, si évoluée soit-elle, est un ensemble d’objets de récupération. Ici, les turbines rouillées d’une centrale électrique sont une machine à remonter le temps, de vieilles radios désossées des années 1940 figurent la partie émergée d’un ordinateur quantique. Comme l’art du collage que le réalisateur britannique affectionne, c’est un ensemble d’éléments disparates qui donne un tout cohérent. Le monde s’est arrêté avec l’épidémie et il a fallu s’adapter avec les éléments que l’on avait sous la main. Gilliam recycle aussi la vision du génial Chris Marker en gardant l’essentiel du propos et arrive à se réapproprier le tout. L’Armée des 12 singes, dans son approche thématique et formelle, est peut-être le premier film écoresponsable.

➤ Autres films se déroulant sur cette période :

Ghost in the Shell (1995) Mamuro Oshii se déroule en 2032

Tank Girl (1995) Rachel Talalay se déroule en 2033

Ultimate Game (2009) Mark Neveldine et Brian Taylor se déroule en 2034

Doomsday (2008) de Neil Marshall se déroule en 2035

I, Robot (2004) de Alex Proyas se déroule en 2035

Pandorum (2009) de Christian Alvart se déroule en 2038

V pour Vendetta (2005) de James McTeigue se déroule en 2038

Moon 44 (1990) de Roland Emmerich se déroule en 2038

A (re)lire :

C’est comment le futur ? – 1ère partie

C’est comment le futur ? – 2e partie

Crédits Photo : L’Armée des 12 Singes © D. R.