C’est comment le futur ? – 2e partie

Voyage à travers l’histoire chronologique des films de science-fiction

Avec ses deux Guerres mondiales, l’essor des moyens de transport et de communication, les progrès sanitaires, l’affirmation des superpuissances, les débuts de la décolonisation, l’évolution démographique, la course à l’espace, les armes de destruction massive, les génocides et des bonds technologiques dans tous les domaines industriels et techniques, tout concourt à faire du XXème siècle une période sans précédent dans l’histoire. Comment et à quoi bon raconter l’après, quand l’humanité traverse et aura traversé une période aussi riche ? C’est peut-être aussi le bon moment pour faire le bilan – calmement – en s’remémorant chaque instant.

Le futur de 2000 à 2010, le passé recomposé

C’est avec l’idée que l’humanité sera dépassée par sa propre création et que la fin de l’histoire aura lieu en 2001 que Stanley Kubrick et l’écrivain Arthur C. Clarke nous convient dans un voyage philosophique, mystique et spatio-temporel avec 2001 : l’Odyssée de l’espace (1968).

A l’aube de l’Humanité, deux tribus de primates se disputent un point d’eau. L’apparition d’un étrange monolithe noir inspire au chef d’une des tribus un geste inédit : se servir d’un os comme d’une arme. L’intelligence technique, bien que primaire, est née. En 2001, quatre millions d’années plus tard, un vaisseau spatial, le Discovery-One, fait route vers Jupiter. A son bord cohabitent deux astronautes, Bowman et Pool, ainsi qu’une intelligence artificielle et omnisciente, HAL 9000. Suite à un mauvais fonctionnement, HAL, s’estimant indispensable à la mission, entreprend de se débarrasser de ses partenaires humains. Pool en fera rapidement les frais. Bowman parvient à mettre HAL hors service avant l’arrivée sur Jupiter. L’intrigant monolithe noir réapparait alors, immense et flottant dans l’espace. Bowman, en tentant de l’approcher, est aspiré dans un vortex coloré et lumineux qui le fera voyager à travers le temps et l’espace jusqu’aux confins de sa propre existence…

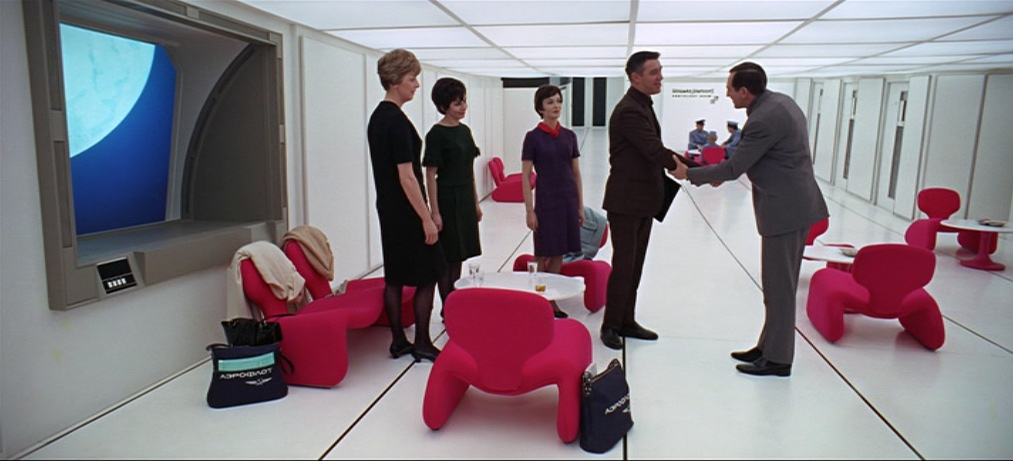

Avec des décors et des costumes créés conjointement avec la NASA, 2001 : l’Odyssée de l’espace se veut un film réaliste dans son approche stylistique. Le film réussit son pari et marque un tournant dans l’approche de la science-fiction au cinéma. C’est un futur de professionnels de l’espace qui est mis en avant, peuplé de militaires, d’astronautes et de scientifiques. Nous sommes bien loin de notre quotidien terrestre. Les décors déshumanisés et aseptisés des vaisseaux et des stations sont avant tout fonctionnels et techniques, comme un reflet du sérieux que l’exploration spatiale requiert. Toutefois, au détour de quelques scènes, nous nous retrouvons dans un hôtel de la chaîne Hilton à bord d’une station spatiale en orbite. On y mange alors des plateaux repas à la nourriture liquide et on prend des nouvelles de ses proches grâce à d’imposants ordinateurs munis de webcams. On le sait désormais : les décors Harry Lange et Ernest Archer feront date. Mais étrangement quelques éléments singuliers jurent avec l’ensemble froid et austère. Le mobilier qui habille ces décors semble être un catalogue des tendances les plus en vogue dans les années 60. Le développement et la popularisation des matières plastiques et de la fibre de verre permettent aux designers d’alors de produire des formes jusqu’ici inédites et fantasmées. Un bureau dessiné par Georges Nelson côtoie un fauteuil de Geoffrey Harcourt ou les sièges futuristes rouges vif et ondulants Djinn du designer français Olivier Mourgue.

Dans le documentaire Kubrick par Kubrick du critique et documentariste Michel Ciment, le réalisateur se confie sur sa vision du futur et de l’innovation : « Je pense que ce qui caractérise les échecs artistiques du XXe siècle, toutes formes d’art confondues, c’est l’obsession de l’originalité. L’innovation, c’est aller de l’avant sans abandonner la forme classique de l’art ». C’est peut-être là, dans son présent vu par le prisme du design contemporain, que la pierre angulaire de l’œuvre kubrickienne trouve sa singularité et voit juste. Le cinéaste inscrit ainsi des œuvres contemporaines dans leur futur en faisant de ces pièces très innovantes pour leur époque des classiques désormais intemporels. Et si nous n’avons pas encore colonisé la Lune et fait route vers Jupiter, les designs inspirés des années soixante peuvent aujourd’hui meubler nos intérieurs sans que cela choque qui que ce soit.

En 1989 Mamoru Oshii n’est pas encore le mangaka reconnu internationalement avec le succès de Ghost in the Shell. Il est pourtant déjà remarqué sur l’archipel nippon pour ses aptitudes techniques et la récurrence de certaines thématiques qui prennent racine dans les mouvements contestataires de gauche de la fin des années 60.

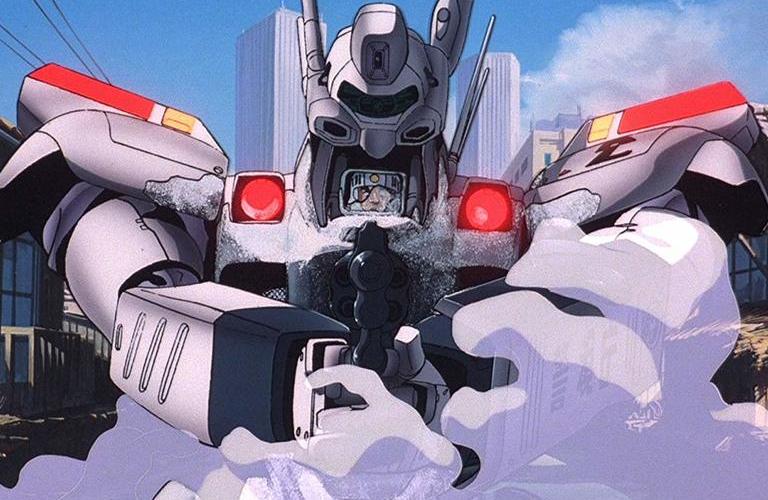

Il signe à l’époque une série plus modeste que son futur chef-d’œuvre, une version animée de la bande dessinée de Masami Yuki : Patlabor. Dans le Tokyo de la fin du XXème siècle, les Labors sont des robots géants utilisés comme véhicules pour différents services publics (chantier, armée, pompiers…). Les Labors sont aussi utilisés par les milieux criminels et une patrouille spéciale de la police, la « Patlabor ». Comme souvent au Japon, avec une série de mangas papier à succès, Patlabor se voit décliné en série télé puis en long métrage destiné à la vidéo et a même droit à une exploitation en salles. Empreint de références à la Bible, le premier épisode des longs métrages est une version moderne du mythe babylonien où les excès humains en termes d’expérimentation et d’ambition résultent d’un châtiment inévitable.

Après un succès au box-office japonais, le deuxième épisode de la saga Patlabor 2 : The movie voit le jour en 1990 et situe son action en 2002. La destruction d’une équipe de Labors militaires, chargée de maintenir la paix en Asie du Sud-Est, va être le déclencheur d’une guerre terroriste qui fera vaciller l’équilibre de la région. Mamoru Oshii prend alors ses marques avec cet opus et développe les visions oniriques et philosophiques qui feront sa patte. Le futur post-millénaire d’Oshii est assez proche du monde de 1989. Les Labors, quelques designs de véhicules et la géopolitique sont quasiment les seuls éléments science-fictionnels du film.

La volonté d’Oshii n’est pas de retranscrire un fantasme de futur. Son ambition est clairement politique. Il propose une relecture de l’implication sous-jacente du Japon dans la guerre froide qui se joua entre les USA et l’URSS sur cinquante ans. Une période que lui-même appelle « la guerre silencieuse ». Une fausse paix et une allégeance discrète aux USA dont le dégoût fit naître chez son auteur le récit de Patlabor 2 : The movie. En évitant tout manichéisme, Oshii choisit de prendre le canevas d’un futur proche pour mieux redéfinir le passé politique de son pays. En résulte un film animé techniquement impressionnant mais aussi assez amer et critique sur la politique du pays du soleil-levant et sur l’émergence économique qu’il connut durant la seconde moitié du XXème siècle.

➤ Autres films se déroulant sur cette période :

Les Traqués de l’an 2000 de Brian Trenchard-Smith (1982) se déroule en 2000

La Course à la mort de l’An 2000 de Paul Bartel (1975) se déroule en 2000

Timecop de Peter Hyams (1994) se déroule en 2004

Nirvana de Gabriele Salvatores (1997) se déroule en 2005

Freejack de Geoff Murphy (1992) se déroule en 2009

Le futur de 2010 à 2020, le futur installé

En juin 2017, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) deviennent les premières entreprises mondiales à dépasser les compagnies pétrolières par leur valorisation boursière. Nous passons autant de temps devant des écrans qu’à dormir. L’informatique, la robotique et leurs algorithmes sont désormais omniprésents dans nos vies, prolongeant nos cerveaux et guidant nos vies. Nous sommes les êtres du futur que beaucoup d’auteurs ont fantasmés et redoutés, et pourtant nous n’avons encore rien perdu de notre humanité dans ce qu’elle a de pire et de meilleure… C’est cette ambivalence entre l’homme et la machine qui est au cœur du scénario de Robocop (1987) de Paul Verhoeven. Bien que son esthétique et son discours soient radicalement différents, Retour vers le futur 2 (1989) de Robert Zemeckis se déroule la même année : en 2015.

D’un côté Zemeckis (Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Bienvenue à Marwen) nous invite dans le second volet de sa saga où un scientifique génial et excentrique (Christopher Lloyd) emmène avec lui un jeune homme du cru (Michael J. Fox) dans des aventures à travers l’histoire américaine.

Comme pour son premier opus (qui se déroule en partie dans le passé en 1955), Zemeckis situe son récit dans la charmante bourgade de Hill Valley. A part les looks flashy, les hoverboards, quelques écrans géants, les voitures volantes et les paires de Nike à laçage automatique, rien n’a finalement beaucoup évolué depuis le temps béni du premier épisode qui a vu la naissance du rock’n’roll. Les bandes de mauvais garçons sont les mêmes, les bons concitoyens aussi (tout ce monde est d’ailleurs joué par les mêmes acteurs à travers le temps) et les pelouses sont toujours bien taillées. L’Amérique moyenne WASP perdure dans sa “diversité blanche” et prospère comme soixante-dix ans plus tôt. Le film est la suite directe du premier épisode de la trilogie. Nous voyageons donc de 1955 à 2015 en passant par 1985 et le futur n’est ici qu’un miroir ludique du passé. Un ingénieux moyen pour Zemeckis et son scénariste Bob Gale de jouer sur des problématiques transgénérationnelles et des traumas qui se transmettent d’époque en époque.

C’est avant que le chaos des voyages dans le temps de nos héros ne vienne perturber cet équilibre. Leurs errements et les indices qu’ils ont laissés derrière eux ont produit un paradoxe temporel sans précédent qui a donné naissance à un présent différent de celui du 1985 originel. Paradoxalement, le présent alternatif de 1985 ressemble plus à l’Amérique d’aujourd’hui. La pauvreté fait rage, les Afro-américains sont relégués aux ghettos sordides de Hill Valley qui est désormais dirigé par Biff Tannen, un milliardaire blond platine méché, dont le discours oscille entre violence, bêtise et vulgarité. On s’étonne encore du mimétisme physique et intellectuel que partage ce personnage avec un président américain élu, pour de vrai, 30 ans plus tard…

De l’autre côté, Verhoeven nous dépeint un Détroit en proie aux crimes les plus atroces, dirigé par l’OCP, un conglomérat militaro-industriel sans foi ni loi.

Sous couvert de protéger les concitoyens, l’OCP veut créer un policier idéal, mi-homme mi-machine, corvéable à merci et travaillant 24h/24 : Robocop. Le cobaye idéal est trouvé en la personne d’un agent de police (Peter Weller) grièvement blessé sur le terrain, qui va recevoir un nouveau corps cybernétique. Mais cet être programmé pour faire régner l’ordre garde en lui des bribes d’un esprit de justice. De cette ambivalence va naître une conscience faisant de Robocop un être émancipé. Il sera le grain de sable qui va enrayer la logique obsédante des profits immédiats de ses créateurs.

Dès que Verhoeven aborde la science-fiction (Total Recall, Starship Troopers), c’est par le biais d’un journal télévisé grotesque qu’il nous met en situation et dépeint le futur de la géopolitique mondiale. Plusieurs fausses publicités absurdes chapitrent également le récit de Robocop et permettent au “hollandais violent” de poser un regard drôle et cynique sur les Etats-Unis. Le choix de Détroit comme lieu de l’action n’est pas non plus anodin. Dans les années 80, la capitale du Michigan devient le symbole de la déshérence urbaine et de l’échec politique et social américain. L’ancien fleuron de l’industrie automobile est devenu la ville la plus dangereuse des États-Unis avec un taux d’homicide jamais atteint jusqu’alors. Le Détroit de Robocop ne s’est jamais relevé de cette époque et est devenu un terrain d’expérimentation pour l’OCP. Médias, gentrification féroce, corruption, autoritarisme, mondialisation incontrôlée, et plus largement la violence de la nature humaine, Robocop brasse de nombreux thèmes avec une acuité rare pour une production de cette envergure. Donner les rênes d’un tel budget à un réalisateur étranger, inconnu du grand public, ayant un goût immodéré pour la violence graphique et morale, est un vrai pari pour un studio. Le film est un succès inattendu. Les critiques de l’époque sont d’ailleurs désarçonnés (comme souvent avec Verhoeven), les un voyant le film comme un pamphlet à charge contre la politique de Ronald Reagan, les autres comme l’apologie d’une vision droitière d’un monde qu’il convient de contrôler.

C’est finalement une vision d’auteurs au sein des studios américains que ces deux exemples interrogent. A l’heure où Hollywood ne semble plus être qu’un immense robinet à divertissements aseptisés où toutes les productions à grand spectacle se ressemblent, il y eut une époque où un blockbuster estival pouvait défendre un regard d’auteur. Zemeckis a souvent privilégié les événements politiques et historiques comme un formidable terrain de jeu pour soutenir des protagonistes dans une dramaturgie ludique et ingénieuse. Verhoeven, quant à lui, a toujours défendu un propos plus engagé et radical depuis le début de sa carrière aux Pays-Bas. Il joue avec les perversions des époques dépeintes où l’humain tente de survivre. Il aura su durant dix ans jongler avec les codes hollywoodiens sans trop dénaturer son discours libertaire.

Un autre exemple de film de studio atypique voit le jour quelques années plus tôt en 1982. Une inscription apparaît sur les volutes électroniques du musicien Vangelis : Los Angeles, Novembre 2019.

Des torchères recrachent leur gaz enflammé dans le ciel noir et brumeux de la Cité des anges. Un éclair s’abat sur la mégalopole. Un taxi volant surgit et traverse l’écran. Dans l’iris d’un œil, nous voyons se refléter d’immenses bâtiments rappelant les pyramides précolombiennes. L’ouverture de Blade Runner de Ridley Scott fascine et intrigue encore aujourd’hui.

Rick Deckard (Harrison Ford, encore concerné par ses rôles à l’époque), un agent spécial aussi appelé Blade Runner, est chargé d’éliminer des androïdes assassins et un peu trop indépendants. Dans sa quête pour trouver ces « faux humains » il va découvrir qui il est vraiment. La vision du futur dépeinte par Scott est déjà consciente des risques de changements climatiques à venir. Le Los Angeles de 2019 est en permanence balayé par des pluies acides faisant disparaître le ciel bleu californien. L’hégémonie du soft power asiatique n’est peut-être pas encore aussi puissante qu’aujourd’hui mais reste tangible de manière moins démonstrative. Le film va piocher ses influences dans le passé. Philip K. Dick (dont le scénario est inspiré), les dessins de Moëbius et Syd Mead, Fritz Lang, l’architecture post-moderne et art nouveau, les films noirs des années 30 font partie des nombreuses inspirations du film. Un patchwork d’influences à la cohérence étonnante.

En réinventant un futur protéiforme, Blade Runner est aussi un des premiers films. est aussi un des premiers film à aborder une forme artistique et thématique jusque-là inédite et qui ne porte pas encore son nom : le cyberpunk. C’est en 1984 que le mot voit le jour sous la plume de Gardner R. Dozois dans un article du Washington Post consacré aux nouveaux auteurs de science-fiction. Le terme est utilisé pour définir le style du jeune auteur William Gibson et plus précisément de son livre Neuromancien. Contraction de cybernétique et punk, le cyberpunk est un sous-genre de science-fiction très codifié. Il s’agit d’une dystopie où les cybertechnologies (la robotique, les sciences numériques et informatiques) et le chaos anarchique cohabitent. Les sciences les plus avancées se confondent dans un monde qui a subi un traumatisme évolutif profond et accompagnent un discours cynique sur notre société. Le cyberpunk s’affirme peu à peu comme un genre mondial très cohérent touchant la littérature, le cinéma ou les arts plastiques. Les androïdes et l’univers “film noir” de Blade Runner – ou plus tard la série des Matrix – en sont de parfaits exemples.

Dans le même temps, au Japon, un jeune surdoué du manga, Katsuhiro Otomo, découvre le film de Ridley Scott. Il est frappé par les corrélations artistiques que le film partage avec sa dernière parution sur papier : Akira.

Deux ans plus tard, Katsuhiro Otomo adapte lui-même son propre manga sur grand écran. C’est une œuvre pharaonique pour l’époque. Un milliard de Yens (environ 10 millions d’euros) sont alloués au budget pour mettre en image l’œuvre apocalyptique et maîtresse d’Otomo. Le mélange de techniques traditionnelles et d’imagerie de synthèse impressionne et permet au Japon de devenir une vitrine mondiale esthétique et technologique de l’animation. Sorti au cinéma en France quatre longues années après sa réalisation, Akira (1988) marque l’avènement et la respectabilité de la culture manga jusqu’à lors assez méprisée au pays des Lumières et du Club Dorothée.

Le 16 juillet 1988, Tokyo est détruit par une mystérieuse explosion atomique. Trente-et-un ans plus tard, Néo Tokyo est une ville tentaculaire où des bandes de voyous font la loi. Une nuit, Tetsuo, un jeune motard délinquant, a un accident en voulant éviter un étrange enfant au milieu de la route. Tetsuo est alors récupéré par l’armée qui l’emmène dans un laboratoire secret. Une fois relâché, Tetsuo n’est plus le même. Kaneda, le chef de sa bande de motards, ne reconnaît plus son ami. En parallèle, une section cachée de l’armée poursuit en grand secret le projet Akira. Nous découvrirons à la suite de ce récit que tous ces évènements sont liés…

En 2019, le futur d’Otomo est une société où tout est décuplé. La délinquance y est plus élevée, l’armée plus violente, les sectes millénaristes plus puissantes, les immeubles plus hauts, les bas-fonds et les souterrains plus sordides. Toujours coincé entre modernité et tradition, traumatisé par l’apocalypse atomique, ce Japon plus grand que la vie confère à cette œuvre animée une aura impressionnante et toujours intacte aujourd’hui. Très fidèle au manga original dans sa première partie, le long métrage aura tendance à se perdre dans sa seconde moitié en s’évertuant à diluer une histoire bien trop dense pour deux heures de métrage. Malgré cela Akira est une réussite indéniable. Sa ressortie en salles en août 2020 et son succès au box-office laissent pantois pour un film vieux de 30 ans. William Gibson aura toujours vu dans les ambivalences modernes et ancestrales de la société tokyoïte l’origine de ses écrits. Avec Akira, la boucle du cyberpunk est bouclée.

➤ Autres films se déroulant sur cette période :

Je suis une légende de Francis Lawrence (2007) se déroule en 2012

Postman de Kevin Costner (1997) se déroule en 2013

A Skanner Darkly de Richard Linklater (2006) se déroule en 2013

Los Angeles 2013 de John Carpenter (1996) se déroule en 2013

A l’aube du 6ème jour de Roger Spottiswood (2000) se déroule en 2015

Barb Wire de David Hogan (1997) se déroule en 2017

Running man de Paul Michael Glaser (1987) se déroule en 2017

Rollerball de Norman Jewison (1975) se déroule en 2018

A suivre : de l’an 2020 à 2040…

A (re)lire : C’est comment le futur ? – 1ere partie