TALAL SELHAMI : « J’ai vraiment poussé le curseur jusqu’au bout en m’interdisant toute forme d’exotisme »

L’histoire est connue, le film de genre en France a du mal à faire sa place, voire même simplement à exister aux yeux des financiers et institutions. D’autant plus lorsqu’on parle d’une approche du fantastique plus traditionnelle où le propos ne s’érige pas de manière ostentatoire mais s’instille plutôt à travers une histoire et un imaginaire visuel. Talal Selhami est l’un des représentants de ce cinéma-là. Après le prometteur Mirages, il nous parle de Achoura – La nuit des enfants, qui emprunte le chemin de la fable d’horreur.

Propos recueillis par Julien Savès

J’ai cru comprendre que l’aventure Achoura a constamment oscillé entre le rollercoaster et la course de fond…

Achoura est une coproduction entre le Maroc et la France, majoritairement marocaine, comme mon premier film, Mirages (2013). Dès le début, je savais que le film allait être ambitieux et que je devrais fonctionner avec des moyens limités. Je me suis dit que, si je filais le “bébé” à une société de production, forcément comme toute structure normale, elle aurait besoin de marger. Ce qui n’était pas possible vu le manque de moyens… J’ai donc monté ma propre structure et j’ai fait quelques sacrifices personnels (rires). Nous avons eu l’équivalent du CNC marocain comme premiers fonds, puis l’Aide aux nouvelles technologies en France et l’Aide à la musique un peu plus tard ; ainsi que l’apport de chaînes marocaines et celui d’Orange en bout de course, qui nous a permis de boucler le financement.

Au-delà de ces considérations purement financières inhérentes à ce type de projets, là où on a été réellement confrontés à de sérieux problèmes, c’est sur les effets spéciaux. Nous avions engagé une première boîte au suivi catastrophique, ce qui nous a fait perdre un an et demi de notre temps et énormément d’argent. Nous ne savions pas comment nous relever, car une bonne partie du budget dédié avait été engloutie. Ce fut le premier coup dur, suivi de près par une deuxième “tuile” : la faillite de Metaluna, la structure de production française, qui ne nous a pas cédé les droits avant de fermer. Il s’en est suivi un an de batailles juridiques et négociations ardues avec le liquidateur. Cela n’a pas été simple, mais nous avons réussi à récupérer les droits et à rassurer tous les investisseurs, notamment grâce à une productrice, à qui je dois énormément et qui a sauvé le film, Lamia Chraibi. Pendant trois ans, cela était effectivement comme un gigantesque rollercoaster… Je me suis fait quelques cheveux blancs (rires).

Malgré tous ces soucis, le positif, c’est d’avoir réussi à faire un film de genre financé, en France.

C’est vrai qu’on entend beaucoup que le CNC ne s’intéresse pas forcément au cinéma de genre. Nous n’avons pas obtenu d’aide à la production, mais celles des nouvelles technologies et de la musique. Peut-être parce que les personnes dans la commission des nouvelles technologies étaient sensibles au défi technique que représentait l’apparition du monstre dans mon film. Pareil pour la musique, le compositeur Romain Paillot proposait toute une approche très travaillée sur la création et l’enregistrement de la bande originale. Nous avons enregistré avec un orchestre à Budapest. Je suis très sensible à la musique de films et d’avoir eu la possibilité de travailler dans ces conditions, j’étais aux anges, je ne voulais pas que ça s’arrête.

Comment s’est déroulée cette collaboration avec ton compositeur ?

Nous avons beaucoup discuté en amont sur les intentions, puis je lui ai laissé pas mal de marge de manœuvre. J’ai découvert son travail sur internet, en écoutant sa page Soundcloud. Il y avait notamment la démo d’un projet de film d’animation non abouti, cela ressemblait à du Joe Hisaishi, mais avec une petite touche personnelle en plus. Pour la musique d’Achoura, l’idée était vraiment de créer une musique orchestrale classique, qui s’inscrit dans une certaine tradition. Avec un vrai thème principal, déclinable suivant les scènes. Aujourd’hui, le cinéma hollywoodien a beaucoup perdu cela, la tendance est au surlignage, à coups de sound design et de jump scares. Comme on ne fait plus assez confiance aux images, il y a moins la volonté de poser une ambiance ou développer une musique.

Il y a une réelle tendance dans le film de genre actuel qui n’assume pas tout à fait les codes, par peur du ridicule sûrement. Ton cinéma paraît plus respectueux de la tradition narrative fantastique.

J’aime beaucoup le cinéma traditionnel, alors cela peut faire vieux jeu, mais je crois ne pas être le seul dans ce cas, et il y a une réelle demande artistique de ce type. Pour parler de ce que le milieu appelle le elevated genre, à savoir un cinéma de genre qui se veut plus cérébral, un des modèles reste une partie de la filmographie de David Cronenberg, qu’on aspire à imiter. J’ai peur que ce soit parce qu’on n’assume pas le fantastique en tant que tel. On se dit que « Non, dans le cinéma fantastique, on ne peut pas faire à la fois du divertissement et du cérébral, ce n’est pas possible, pas compatible ». C’est un problème qui dépasse nos frontières : quelqu’un au Fantastic Fest (ndlr : festival de genre au Texas, USA) me disait que la tendance était majoritairement dans le cérébral plutôt que le divertissement. Ce cinéma-là était beaucoup plus porté aux nues, parce que l’intelligentsia était plus sensible à ce type de propositions. Après, personnellement, j’adore Grave (Julia Ducournau, 2016) par exemple. Par contre, si l’on a que ce type de propositions, c’est dommage. On est déjà en demande de films de genre en France, on en a besoin, donc ce serait mieux d’avoir un plus large éventail…

Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose de dur pour les gens du milieu qui ont galéré pendant des années en réalisant ou produisant de nombreux courts-métrages en dehors du système, de s’apercevoir que seulement ce type de propositions remporte l’adhésion et est quelque part finançable, alors qu’une approche plus classique et traditionnelle aura plus de mal, voire sera même inexistante à leur yeux ?

Il y a de cela, mais il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas une fausse idée, car je pense que quand on se bat pour une vraie proposition, on te soutient au final. Pour Achoura, nous avons frappé à de nombreuses portes de par le monde, et ce n’était pas ce qu’ils attendaient forcément, c’est-à-dire un film de créature qui “ne s’ancre pas profondément dans les racines de son pays”. Ce n’est pas parce que tu fais un film marocain que tu vas tomber forcément dans ce que les gens attendent de toi, c’est-à-dire dans une certaine forme de misérabilisme. Je voulais éviter cela, d’autres le font très bien. Ayant fait ce choix-là, j’ai vraiment poussé le curseur jusqu’au bout en m’interdisant toute forme d’exotisme. Un jour, on nous a dit : « Le film devrait être plus exotique ! ». « Mais, ça veut dire quoi, plus exotique ? Vous voulez des palmiers, du couscous, des chameaux ? » « Non, mais vous savez, c’est un film marocain, il faut qu’on sente que c’est marocain. » Comme le cinéma est plus prompt à nous montrer dans cette partie du monde des femmes qui souffrent, des enfants à la rue, on n’attend rien d’autre de ce cinéma-là. Seulement, il y a d’autres cinéastes qui n’ont pas forcément envie de parler de leurs blessures, pas envie de raconter la réalité sordide de ce qui les dérange le plus dans leur pays et leur communauté, ou alors différemment. Mais cette cinématographie-là n’est pas encore connue, donc on ne peut pas en vouloir aux institutions, voire même au public, d’attendre un certain type de cinéma marocain.

On a cette image aujourd’hui de la culture arabe musulmane comme quelque chose de sinistre et forcément rattachée au religieux. On est dans un contexte très fragile et c’est difficile de proposer autre chose, de prouver que ce n’est pas que cela, qu’il existe des envies de cinéma plus populaire, avec des histoires beaucoup plus décomplexées à raconter. Pour Achoura, l’idée était de trouver un équilibre entre un cinéma de divertissement et une envie d’intentions, de raconter des choses en sous-texte. C’est la forme que j’aimerais atteindre à terme, car je trouve que c’est la plus digeste. Comme toute une part du cinéma du genre qui ne met pas forcément sa note d’intention en pleine lumière mais qui va l’ingérer à même le film pour que le propos passe de façon intuitive et inconsciente chez le spectateur. Cela ne va pas l’agresser en lui disant « Regarde! Le titre du film, c’est ça, donc mon intention est celle-ci ! Tu as compris mon histoire ? Tu as compris mon message ? »

Comment fait-on pour concevoir ou créer une créature de plus ?

La question s’est posée à un moment donné de savoir ce qui avait été déjà fait et comment éviter de refaire les mêmes choses. Au début, la créature ouvrait sa gueule comme le Predator, mais il fallait éviter cela car déjà vu, notamment chez Guillermo Del Toro. Puis, Alexandre Tuis, le creature designer, a trouvé une nouvelle approche que l’on avait commencé à valider, jusqu’à ce que l’on se rende compte que c’était déjà dans Mimic (Guillermo Del Toro, 1997). Del Toro a vraiment déjà tout fait, donc difficile de passer après lui (rires).

J’avais pour ma part une image en tête, c’était moi, enfant, dans l’ascenseur de mes parents, qui tombe nez à nez avec une créature noire, un peu courbée et dont la tête, à chaque fois qu’elle se tournait, avait une expression différente. Je suis allé voir Alexandre avec cette idée pour concevoir un design, mais tout de suite, on a vu la complexité de la chose et décidé de partir sur autre chose. Le résultat a beaucoup évolué, car dès que la créature passe dans un département d’effets spéciaux, elle change, les équipes y apportent leur touche personnelle. Elle était plus féminine dans un premier temps, puis elle est devenue un peu plus bestiale. J’avais vraiment l’envie pour mon deuxième film de tourner un film de créatures, j’ai grandi avec ce cinéma-là, l’amour des designs, des effets spéciaux.

Il y a dans le film une certaine idée de conception artisanale, la volonté d’un travail à plusieurs.

Achoura est avant tout un film de techniciens car ils ont beaucoup apporté, notamment sur la direction artistique. Il y avait vraiment la volonté que les trois chefs de poste clés (costumes, lumière et décoration) collaborent ensemble et qu’ils parviennent à créer quelque chose d’uniforme. Je les ai beaucoup collés entre eux pour que l’on ait vraiment un “look” particulier, très personnel. Nous souhaitions créer une ambiance unique. Nous avons été tourner dans des décors qui dataient du protectorat français, ce sont des lieux qui ont, au naturel, un réel cachet.

Tout a été tourné au Maroc ?

Il y a une séquence que l’on a tourné à Paris pour des questions pratiques de disponibilités des comédiens, c’était dans un théâtre, le Lavoir Moderne. La scène ne dénote pas avec le reste.

Un film avec des enfants, une créature qui leur tourne autour, comment ne pas évoquer Stephen King dans tout cela ?

Oui, bien sûr, les livres, mais aussi les films, je fais partie de la génération qui a baigné dans la Kingmania, j’ai ingurgité un nombre conséquent de ses histoires. Forcément, on pense tout de suite à Ça (1986) et quand on a appris qu’ils tournaient une nouvelle version en deux parties (Andrés Muschietti, 2017-2019), on a pas mal flippé. Le film est quand même différent, je l’aime beaucoup, pour plein de raisons. J’ai essayé de voir le côté positif car le film de Muschietti a cartonné (rires).

Ton film entretient un réel rapport au dessin, que ce soit narrativement parlant ou plus généralement dans son approche artistique ?

Le dessin permet au personnage de Stéphane (ndlr : l’artiste du groupe d’enfants devenus grands) de préserver le souvenir de ce qui s’est passé la nuit du drame originel. C’est une réponse directe au personnage du Gardien qui dit à tous les enfants : « Un jour vous grandissez et vous oubliez tout ». C’est un moyen pour lui de lutter contre l’irréversibilité de grandir, contrairement à ses vieux camarades qui ont occulté ce qui n’est pas du domaine du tangible.

Il y a à mon sens quelque chose de primitif et spontané dans le dessin. Et il n’y a rien de plus “primitif” qu’un enfant, c’est la société qui le change et le pousse à devenir un adulte responsable, à oublier ses rêves et à rationaliser ses cauchemars. Le dessin est donc le dernier lien que possède le personnage de Stéphane avec son enfance. D’ailleurs en discutant avec des amis dessinateurs, on remarque qu’ils ont, la plupart du temps, chopé le virus du dessin pendant l’enfance. Le dessin est aussi le chaînon manquant entre l’imagination et la concrétisation d’un plan cinématographique. C’est un langage universel. J’aime m’entourer de dessinateurs pendant la préparation d’un film et, dans un monde idéal, je remplacerais mes scénarios par de la bande dessinée.

Aujourd’hui ces artistes sont plus que jamais indispensables afin de vendre un projet où le visuel prend une place importante. Mais, en discutant avec certains illustrateurs, on se rend compte qu’il y a très peu de reconnaissance vis-à-vis de l’illustration dans l’industrie. En France, on perçoit encore cette étape de travail comme des dépenses annexes et pas comme une ligne indispensable au développement du film. Si le projet s’inscrit dans un univers très visuel, cette étape est pourtant essentielle. Sur Achoura, le travail d’Alexandre Tuis est intervenu très en amont dans l’écriture, afin de nous aider dans la représentation de la créature. Le résultat nous a même aidés à convaincre des institutions de financer le film.

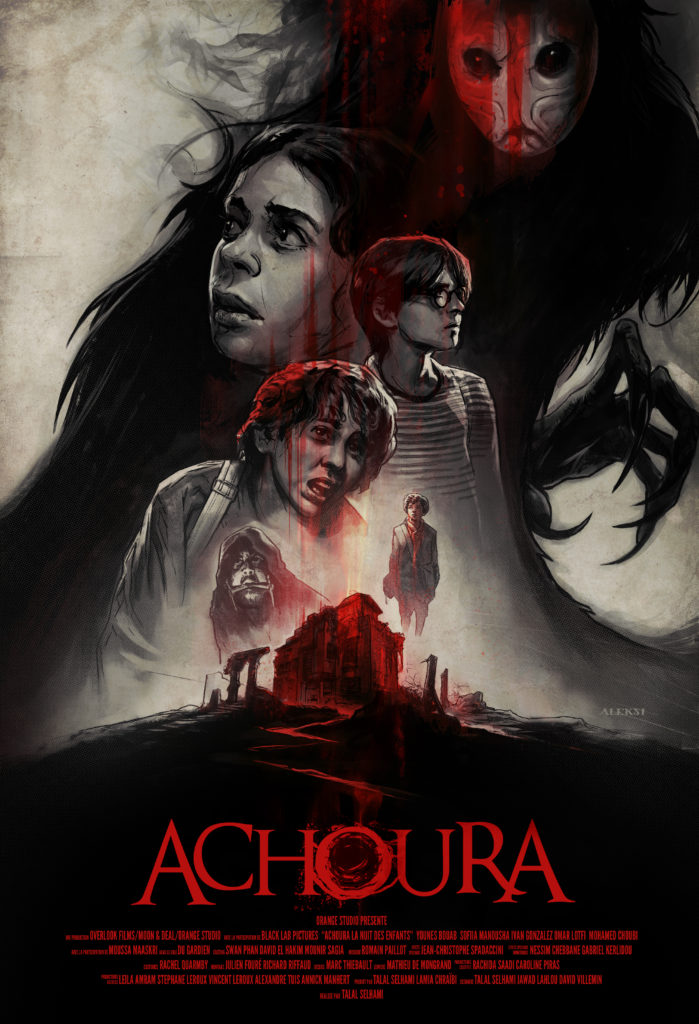

Design visage profil ©Alexandre Tuis Achoura, l’affiche ©Aleksi Briclot

Avec quels autres artistes, illustrateurs, dessinateurs as-tu collaboré sur Achoura ?

Eric Gandois s’est chargé des storyboards, un artiste vraiment brillant. Et Aleksi Briclot* m’a dessiné l’affiche. Il y a un an et demi, j’ai rejoint un atelier d’artistes, dont Aleksi faisait partie. On s’est liés d’amitié, et il m’a dit que si j’avais besoin d’une affiche, il était intéressé. Un jour il me propose un visuel. J’étais estomaqué par la générosité du dessin. Il me dit : «Tu en fais ce que tu veux, tu le gardes ou pas ». Quand nous l’avons montré aux gens, la réaction était tellement positive qu’elle est devenue l’affiche du film.

*FOCUS // ALEKSI BRICLOT

Illustrateur et dessinateur français, Aleksi Briclot est ce que l’on peut appeler un véritable touche-à-tout, officiant autant dans le jeu vidéo (Remember Me, Life is Strange…), le jeu de rôles, les couvertures de romans, les beaux livres ou bandes dessinées (Merlin, Les Légendes de la Table Ronde…). Sa collaboration avec Todd McFarlane pour un graphic novel du comics Spawn (Architects of Fear) reste encore dans les mémoires de tous les fans. Site : https://www.artstation.com/aleksi

Est-ce que tu dessines toi-même ?

Non, et même si je ne dessine malheureusement pas, la thématique évoquée plus haut qui consiste à faire attention à ne jamais oublier ses rêves m’est très proche. Elle se pose à chaque étape de notre vie de “grand” : pendant les études, au moment de rentrer dans la vie active, quand l’on devient parent. Et c’est d’autant plus violent quand le rêve consiste en un métier artistique, comme le cinéma. J’espère seulement que je ne serai pas malheureux plus tard, car j’ai des envies d’univers, et pas forcément des films qui se passent dans des “appartements”… En tout cas, si ce sont des films en appartements, il faut qu’il s’y passe des “choses” (rires).

Prochaines projections d’Achoura – La nuit des enfants :

– à Paris dans le cadre de La Colo Panic X Chroma au Forum des images le 12 juillet 2019

– à Neuchâtel en Suisse dans le cadre du NIFFFles 9 et 13 juillet 2019

Remerciements à MIAM (Blanche Aurore-Duault et Nathalie Iund) et au PIFFF.

Photo en Une : Talal Selhami, PIFFF, Max Linder, décembre 2018. ©Fred Ambroisine.