Tony Manero : Dans le panier de crabes de l’oncle Sam

Cet article a été publié initialement le 6 mars 2018 dans le cadre du festival étudiant Ciné-Rebelle. Il est réédité sous sa version originale pour la thématique Musique & Cinéma 2021.

Par Bernard Madoré

Tony Manero raconte la dernière chance de Raúl Peralta Paredes O, quinquagénaire réservé et blafard, d’atteindre la gloire, et peut-être de s’extirper de la misère dans laquelle il vit. Il s’agit d’un objet filmique cru et brutal dont la mise en scène ne s’encombre pas d’effets superflus et va droit au but. Néanmoins, certains passages de l’œuvre de Pablo Larraín offrent à voir une mise en scène tantôt vaporeuse, tantôt sinueuse, sur des tons et des climats construits très progressivement, souvent asphyxiants. On est emporté par le rythme haletant du film, ponctué par le jeu de Alfredo Castro, dont l’interprétation glaçante imprègne le personnage et lui tisse un écheveau d’expressions et d’émotions divergentes. Raúl est un individu complexe, habillé de nuances subtiles par celui qui l’incarne. La lumière diffuse un froid âpre sur la pellicule et parvient à donner vie à ces décors tant et si bien que Tony Manero se pare d’une aura qui évoque le cinéma documentaire. La maîtrise de cette lumière tout au long du film lui confère une essence très particulière : un autre regard, loin du regard occidental qui privilégie des choix esthétiques exotiques, confinant les « autochtones » à des figures de carte postale.

Car c’est bien le problème soulevé par Tony Manero : l’impossibilité de s’accepter et de s’identifier dans une société dans laquelle on a aucune attache, aucune perspective. Raúl n’est pas un personnage touchant pour lequel on pourrait éprouver de la compassion, loin de là. Pourtant, à mesure qu’on entrevoit, à travers la futilité de sa quête, la réponse donnée à l’insignifiance de cette existence et du monde qui l’entoure, on est bombardé avec le personnage dans sa course, jusqu’au moment où on franchit une barrière invisible. Dès lors, sa quête d’être un autre prend tout son sens car à la longue, on comprend qu’il ne veut plus être une simple silhouette sur une carte postale, mais devenir un gringo, un « gagnant », un Tony Manero. L’engouement général du peuple chilien pour Saturday Night Fever (John Badham, 1977), pour son héros Tony Manero (incarné par John Travolta) et pour la musique disco en général semble être un marqueur social fort de la domination idéologique et culturelle nord-américaine, mais également un symbole de la domination patriarcale. En effet, la soumission à Raúl est totale : il a beau être autoritaire, cruel et violent, en gringo, tout lui est dû, tout lui est donné et pardonné, sans concession aucune. Ainsi, Tony Manero présente la misère d’un peuple qui renie son identité et se défait de sa culture au profit du modèle impérialiste édicté par les États-Unis. Passée à travers ce filtre, l’œuvre de Pablo Larraín met en lumière un citoyen lambda, Raúl Peralta Paredes O, poursuivi par son âge, qui tente par tous les moyens de s’enfuir de ce qu’il considère comme étant un désert aride. Ce faisant, il devient un prédateur et illustre parfaitement l’opportunisme et l’égoïsme d’une époque dangereuse, où les milices traînent à chaque coin de rue, et où meurtres et pillages sont plus souvent imputables aux autorités qu’aux brigands, tandis que ces derniers profitent du chaos pour survivre sur les restes d’un Chili moribond. Dans cette atmosphère paranoïaque et désespérée, la lutte de Raúl, qui paraissait futile au premier abord, finit par se révéler comme la seule échappatoire à cette souricière.

Si le film paraît cynique, il est en réalité le témoignage pessimiste d’un cataclysme social, un voile noir dont l’inconscient collectif des Chiliens ne peut se débarrasser.

Toute la noirceur de Tony Manero se déverse en un cri étouffé que le cinéaste est allé chercher dans les bas-fonds. Si le film paraît cynique, il est en réalité le témoignage pessimiste d’un cataclysme social, un voile noir dont l’inconscient collectif des Chiliens ne peut se débarrasser. Ce cataclysme, c’est celui qui a frappé toute l’Amérique latine durant des décennies et qui continue de déferler aujourd’hui. Que ce soit par les sociétés pharmaceutiques étasuniennes ou les entreprises pratiquant la déforestation massive ayant pignon sur rue à Paris, par les soutiens de la CIA à Pinochet et aux groupes armés de tous bords, ou bien par les compagnies de sécurité qui brutalisent les indigènes et les expulsent de leurs forêts, il y a en Amérique du Sud un pillage organisé en cours, complètement passé sous silence. Tony Manero rompt le silence et dénonce la misère engendrée par cet appauvrissement du pays, mais aussi le paradoxe qui résulte de ce mélange d’attirance et de répulsion envers les États-Unis, à la fois geôlier et seul destin envisageable pour les « sudacas ». Sans vouloir jamais faire de son film une frise politico-historique, Pablo Larraín parvient à faire entrer en résonance son histoire et son contexte pour proposer un objet hybride qui parle de son temps. Son message est nécessaire car le risque du retour de la dictature militaire est plus proche que jamais, alors que le fantôme de l’anti-communisme primaire est sorti de son placard. Mais les monstres qu’on nous pointe du doigt ne sont jamais que les arbres qui cachent la forêt.

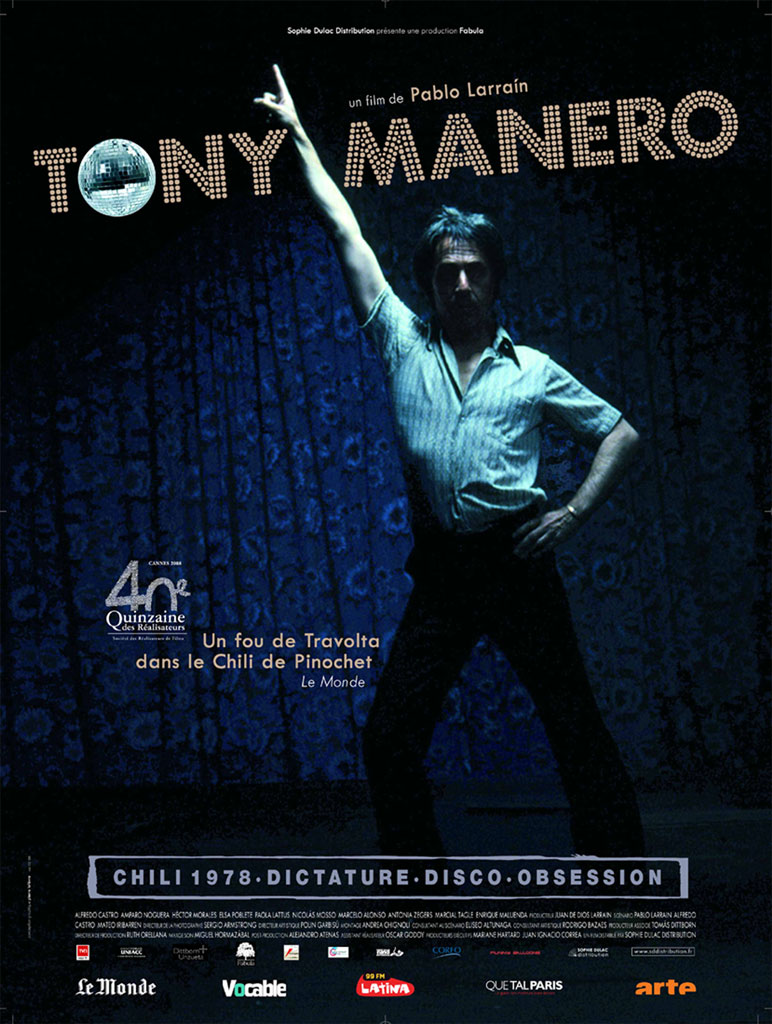

Tony Manero. Un film de Pablo Larraín. Avec Alfredo Castro, Amparo Noguera, Paola Lattus… Distribution : Sophie Dulac Distribution. Durée : 1h38. Sortie France : 11 février 2009. Interdit aux moins de 12 ans. Disponible en VOD